Le 12 décembre 1923 mourait, à vingt ans, l’écrivain Raymond Radiguet.

Il s’est déjà écoulé cinq fois plus de jours depuis sa mort qu’il n’en a vécus. De Victor Hugo (dont l’arrière-petit-fils, Jean, était un de ses amis), on ne dira la même chose qu’en 2300. De Picasso (qui fit son portrait), en 2428.

Je relève dans le livre coécrit par sa nièce, Chloé Radiguet, et Julien Cendres (Raymond Radiguet, Un jeune homme sérieux dans les années folles, Mille et une nuits, 2003) ces jugements de François Mauriac :

Raymond Radiguet fut-il un enfant prodige ? Il fut, tout au moins, prodigieusement lucide ; lucidité sans exemple dans un âge si tendre. Ceux d’entre nous qui eurent l’imprudence de publier des livres à vingt ans ont reconnu plus tard comme leur prime jeunesse déformait le monde et eux-mêmes. Pas plus qu’un mort n’est jamais revenu nous décrire ce qui se passait outre-tombe, aucun adolescent, avant Radiguet, ne nous avait livré le secret de son adolescence ; nous en étions réduits à nos souvenirs qui sont des photographies truquées. Dans Le Diable au corps, Radiguet nous livrait de son printemps une image sans retouche. À ce défaut de retouche, son oeuvre devait de paraître choquante, parce que rien ne ressemble plus au cynisme que la clairvoyance. Donc, Le Diable au corps scandalisa, et il inquiétait aussi la race nombreuse de ceux qui n’aiment pas les soleils levants. Mais, se disaient-ils, pour reprendre coeur, le propre d’un miracle est de ne pas se renouveler ; voilà un garçon qui a vidé devant nous son sac d’écolier ; son expérience est trop courte pour qu’il retrouve grand-chose à nous dire… (…) Voici pourtant ce Bal du comte d’Orgel. Radiguet connut-il d’avance qu’il ne devait pas perdre de temps ? Il lui a suffi de traverser le monde, sans rien dire, pour ramasser ce butin splendide. (…) Telle qu’elle est, son oeuvre nous suffit, à nous, ses aînés ; la cause est entendue, cet enfant était un maître.

Et Mishima :

Mon enfance s’est déroulée pendant la guerre. En ce temps-là, le livre qui me bouleversa le plus fut un roman de Raymond Radiguet, Le Bal du comte d’Orgel. C’est un chef-d’oeuvre de style classique qui égale Radiguet aux plus grands maîtres de la littérature française. (…) Radiguet me fascinait – ce génie mort à vingt ans à peine en laissant au monde un tel chef-d’oeuvre ; et moi, dont le sort presque certain était de partir à la guerre et d’y mourir aussi jeune que lui, je surimposais ma propre image à la sienne. Je fis de lui, en quelque sorte, mon rival personnel, et de ses prouesses littéraires, un but à atteindre avant de mourir.

Emporté par une fièvre typhoïde diagnostiquée trop tard par un médecin, le même qui cinq ans plus tôt n’avait pu sauver Apollinaire et que Jean Hugo qualifiait de charlatan, au moment où il avait le projet de se fiancer à Bronja Perlmutter, future épouse du cinéaste René Clair, il souffrit une atroce agonie, disant à Cocteau dans son délire hallucinatoire, trois jours avant sa mort : Écoutez. Écoutez une chose terrible. Dans trois jours je vais être fusillé par les soldats de Dieu. (…) L’ordre est donné. J’ai entendu l’ordre. (…) Il y a une couleur qui se promène et des gens cachés dans cette couleur.

Il mourut effectivement trois jours plus tard, à cinq heures du matin.

On sait que Cocteau, terrassé par le chagrin, n’assista pas à l’enterrement (Je n’ai pas voulu le voir sur son lit de mort. Tous les morts se ressemblent et ils ne ressemblent pas à eux-mêmes. Ce sont des gisants de cire, leur figure fermée à triple tour. Lettre à l’écrivain et traducteur américain Francis Steegmuller). En revanche, Darius Milhaud confia à Francis Poulenc : Il valait peut-être mieux qu’il ne vît pas ce visage tragique et boursouflé avec la bouche entrouverte et la tête renversée. Impression confirmée par Misia Sert parlant d’une face qui exprimait l’épouvante ainsi que par un ami de Valentine Hugo (Je n’ai jamais vu un visage aussi désemparé, aussi déçu, aussi terrible.) mais infirmée par Jacques Porel, fils de Réjane (Son visage n’était pas plus fermé que lorsqu’il se taisait, vivant).

Il vint, dès le matin du 14 décembre 1923, rejoindre au Père-Lachaise Modigliani qu’il avait accompagné en janvier 1920, Proust en novembre 1922 et Philippe Daudet, son cadet de six ans !, dont les obsèques furent son ultime apparition publique le 28 novembre 1923, deux semaines avant sa mort (Valentine Hugo y avait été effrayée par son visage méconnaissable, si gonflé, si changé). Après la messe à Saint-Honoré-d’Eylau, le corbillard, couvert de couronnes de fleurs blanches et tiré par deux chevaux blancs, traversa un Paris plongé dans le brouillard et une température glaciale. Darius Milhaud nota : Il y avait pas mal de monde et d’amis à l’enterrement à l’église (il est si facile de signer un registre pour témoigner sa présence) mais bien peu sont allés jusqu’au Père-Lachaise. C’était navrant là-bas.

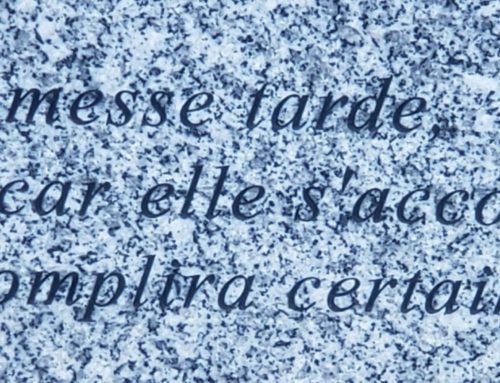

Sa tombe se trouve au bas de la 56è division, à l’écart des secteurs trop fréquentés.

L’épitaphe précise : Poète et romancier. On lui doit, en effet, le recueil Les Joues en feu qui achève de prouver combien le réduire à une comète miraculeuse est une erreur (Tristan Tzara nota : Qui pouvait prévoir que, dans la trajectoire fulgurante que fut son existence, devait être inscrite une évolution aussi complète que rapide, le témoignage d’une vie de vingt ans qui avait déjà atteint une sorte d’ accomplissement ?).

Déjà la vie est long sommeil

Sous les pommiers au bois dormant,

Et ses songes font dire à l’homme

Qu’il ne dort pas. Nous crûmes vivre,

Éternité ! Heureusement

Que de toi la mort nous délivre